Buone prassi nella prevenzione scolastica del DGA e delle dipendenze in genere

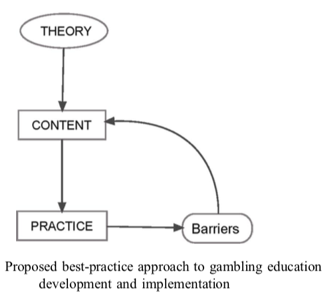

Per poter incrementare l’efficacia degli interventi preventivi in ambito scolastico è fondamentale basarsi sui risultati della ricerca scientifica, sulla traduzione della teoria in contenuti accessibili e chiari, e sulla verifica in itinere delle criticità e degli ostacoli che scoraggiano o allontanano i beneficiari degli interventi.

In primis, sono da evitare le comunicazioni di tipo “terroristico”, non fondate su dati reali e verificabili, poiché è ampiamente dimostrata la loro inefficacia, quando non il loro effetto controproducente di generare svalutazione per ogni messaggio preventivo in genere.

Keen et al., 2016; Ladouceur et al., 2013; Oh, Ong, & Loo, 2017, per citare solo alcuni degli autori che si sono dedicati al tema, sottolineano l’importanza di questa circolarità di interazione fra teoria e verifica pratica al fine di migliorare gli interventi di prevenzione.

In particolare, B. Keen, F.Anjoul e A. Blaszczynski nel 2019, dopo un’ampia revisione delle pubblicazioni scientifiche in vari campi della psicologia, della sanità pubblica e della pedagogia individuano (principalmente) le seguenti raccomandazioni chiave per migliorare i risultati degli interventi preventivi in materia di azzardo:

- è meglio evitare messaggi “terrorizzanti” sui danni del gioco d’azzardo: i programmi focalizzatii sulle conseguenze dannose hanno scarsa efficacia preventiva, probabilmente perché gli adolescenti respingono tali messaggi in quanto privi di rilevanza personale;

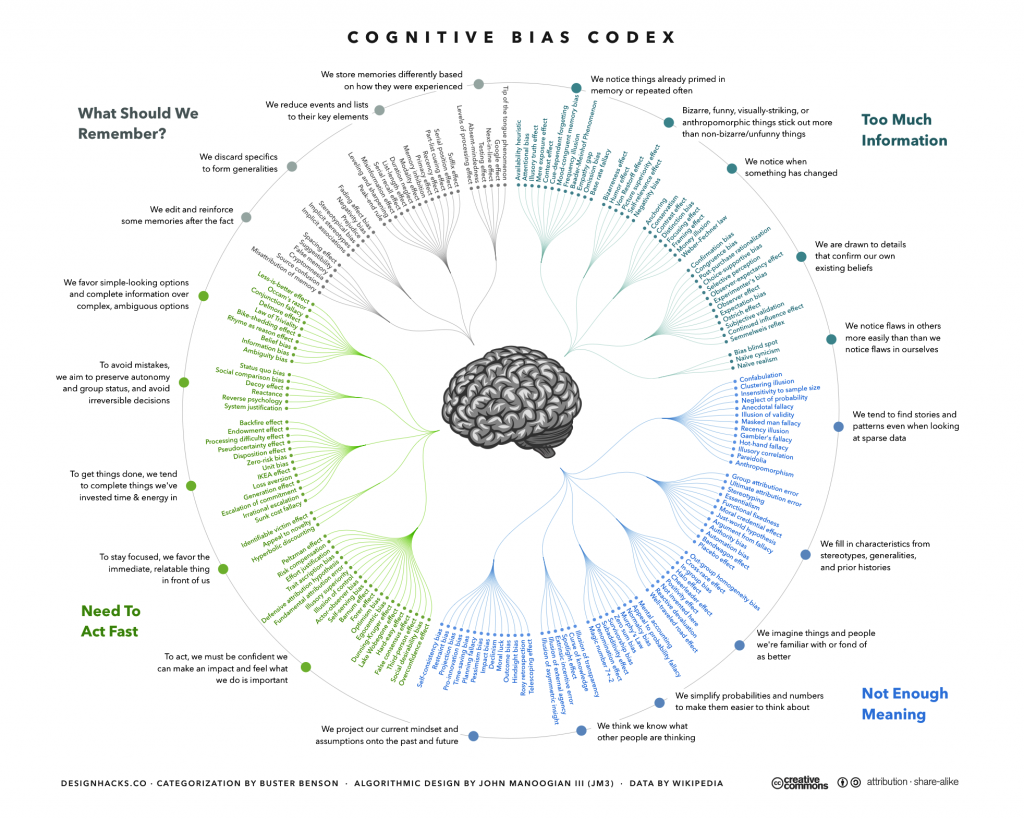

- è utile inquadrare il DGA in un modello cognitivo di sviluppo e porre l’accento sui processi di transizione tra le fasi progressive del gioco d’azzardo (esposizione>gioco sociale>gioco problematico> gioco patologico); le convinzioni erronee ed i bias cognitivi hanno qui un ruolo cenrale;

- Svelare tali pregudizi ed altre forme di convinzioni erronee o bias cognitivi implica una buona trasmissione dei concetti matematici chiave implicati (ad es. analisi delle relazioni fra casualità e probabilità) può rappresentare un fondamentale fattore protettivo;

- Spiegazioni superficiali di nuove informazioni complesse inducono scetticismo e svalutazione (di sé, dei contenuti proposti, di chi li propone) generando così fattori di rischio anziché protettivi. Avvalersi di nuove tecnologie che consentono simulazioni e visualizzazioni per trasmettere concetti astratti e correggere le convinzioni erronee, può rivelarsi cruciale sia per la sua efficacia intrinseca, sia per la facilitazione / standardizzazione che ne deriva.

Chi ha interesse ad approfondire questi aspetti può scaricare la tesi di PhD di Brittany Keen (in inglese).

Un buon punto di partenza, potrebbe essere quindi quello di rivolgersi alla “destrutturazione” degli errori cognitivi che facilitano lo scivolamento verso comportamenti di azzardo più problematici e che sostengono il mantenimento di vere e proprie forme di dipendenza. Un ottimo esempio di intervento di questo genere è il programma “Fate il nostro gioco” ideato dalla Coop. Taxi1729 ed i cui contenuti possono essere presi a riferimento per lo sviluppo di moduli di apprendimento degli aspetti matematici – probabilistici in ambito scolastico.

I bias congnitivi (alcuni dei quali sostengono l’emergere ed il consolidarsi di forme di abuso / dipendena sono moltissimi, come potete vedere dallo schema che segue:

Di seguito, e nei documenti collegati, andremo progressivamente ad aggiungere per voi informazioni e materiali dedicati ai bias cognitivi ed altre suggestioni per sostenere l’implementazione di buone prassi di prevenzione nella scuola.